最近SNSで話題の「マリマリマリー」。

個性的なキャラクターと独特なテンポで描かれるアニメ風コントに惹かれる人が増えていますね。

でも、そんな人気チャンネルの「声優は誰?」「絵師は?」「脚本を作っている人は?」と気になる方も多いはずです。

この記事では、「マリマリマリー」の制作陣やキャラクターの裏側に迫ります。

あすか

あすかYouTubeやTikTokを中心に活動するチームの正体や、作品づくりの背景を知ることで、動画がもっと楽しめるようになりますよ。

放送作家・イラストレーター・編集者がどのように一体となって作品を生み出しているのかを丁寧に解説します。

さらに、キャラクターの「中の人」や、声優が非公開とされている理由、世界観に込められたメッセージも探ります。

- 「マリマリマリーをもっと深く知りたい」

- 「キャラの魅力を理解したい」

という方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

マリマリマリーとは?声優・絵師・脚本・中の人まとめ

チャンネルの概要と特徴

「マリマリマリー」は、YouTubeやTikTokで活動するアニメ風コントチャンネルです。

シュールでエモーショナルな日常を描きつつ、ちょっとした人間の心の揺れをユーモラスに表現しています。

その映像と音楽の雰囲気が、どこか懐かしくて新しいと多くのファンに支持されていますね。

チャンネルは2020年に活動を開始し、短いアニメ形式で日常のワンシーンを切り取るスタイルが人気を集めています。

TikTokではテンポの良いカット編集、YouTubeではストーリー重視の展開と、プラットフォームに合わせた魅せ方が上手です。

「マリマリマリー」という名前はキャラクター「マリ」や「Mary」に由来するとも言われていますが、確定情報はなく、その曖昧さもまたブランドの一部になっています。

作品を通して感じられる“エモかわいい”空気感が最大の特徴です。

制作チームの構成と役割

制作チームは4人構成で、それぞれ異なる分野のプロフェッショナルが集まっています。

放送作家の深見シンジとさかもと良助が脚本・構成を担当。イラストレーターのMORISAKI SHINYAがアニメーションとデザインを手がけ、柳将博が編集・演出を統括しています。

このチーム構成により、テレビや舞台の笑いをYouTubeアニメに落とし込むことができているんですね。

テンポの良いボケとツッコミ、絶妙な間の取り方など、プロの構成力が作品に活かされています。

それぞれの専門分野が化学反応を起こし、1つの「新しいお笑いアニメ」として成立している点が、マリマリマリーの強みだといえます。

キャラクターごとの担当情報

代表的なキャラクターは「かなめ」「レイジ」「美月」など。声優情報は公式には公開されていませんが、脚本を手がける深見シンジとさかもと良助が一部キャラクターの声を担当していることがインタビューで明かされています。

また、プロやアマチュアのボイスアクターが一部出演しているケースもあるようです。

声のトーンや演技の幅から、演出意図を読み取るファンも多いですよね。

特定の声優名を出さないことで、キャラクター自身の存在感を引き立てる効果があるのかもしれません。

この中の人非公開というスタイルは、視聴者にとってキャラクターと感情を直接結びつけやすくする工夫でもあり、作品世界を壊さない演出として高く評価されています。

マリマリマリーを支える制作メンバーの紹介

放送作家コンビが生み出す脚本構成

マリマリマリーの脚本を支えるのは、放送作家の深見シンジさんとさかもと良助さん。

この2人は、四千頭身やAマッソなどの企画・構成も手がけており、テレビバラエティ出身の笑いのセンスをアニメに融合させています。

彼らの作品には、テンポ感やセリフ回しの緻密さが感じられます。

登場人物の会話の“間”にリアルな人間臭さがあり、視聴者が「自分もこの会話に参加している」ような気持ちになることもありますね。

お笑い的要素と感情的ストーリーのバランスを取る技術はまさに職人技。彼らがチャンネルの世界観を作る要となっています。

イラストレーターMORISAKI SHINYAの独自性

アニメーションを手がけるMORISAKI SHINYAさんは、イラストレーター兼グラフィックデザイナー。

彼の描くキャラクターは、80〜90年代のアニメを彷彿とさせる独特のレトロ感があります。

線が柔らかく、色使いが優しいため、どこか懐かしさを感じるんですよね。

また、彼は音楽や映像編集も行う多才なクリエイターです。

作品のビジュアルだけでなく、空気感や音の質感にもこだわりが見られます。

MORISAKIさんの絵が持つ「アナログ感」が、デジタル時代において逆に温かみを与えており、それがチャンネル全体の魅力を底上げしているといえるでしょう。

編集者・柳将博の貢献

映像の最終仕上げを担うのが編集者の柳将博さんです。彼はテンポの良いカットや効果音の使い方で視聴者の没入感を高めています。動画の「間」を完璧にコントロールし、コントのオチを際立たせる演出力が持ち味です。

編集のセンスによって、日常の一場面がまるで短編映画のように仕上がっています。視覚的な流れと笑いのリズムを調整することで、作品全体の完成度を高めているんですね。

彼の仕事は目立ちにくいですが、チームの中で最も映像作品の「温度」を作り出している存在といっても過言ではありません。

キャラクターと声優(中の人)の関係性を徹底解説

かなめ・レイジ・美月など主要キャラの魅力

マリマリマリーの中心となるキャラクター「かなめ」「レイジ」「美月」は、それぞれ異なる性格や立ち位置で物語を彩っています。

かなめは冷静沈着で時に毒舌、レイジは少し天然でお人好し、美月は自由奔放で空気を変えるタイプです。

それぞれのバランスが絶妙で、掛け合いのテンポ感がクセになります。

これらのキャラクターは、日常の中の人間らしさを表現しているのが特徴。感情の起伏が自然で、セリフ回しにリアルさを感じますね。

視聴者が自分の友人や過去の記憶と重ね合わせやすいのも、人気の理由の一つです。

キャラごとに異なるテンポや声のトーンがしっかりと作られており、それが「演技」というより「その人がそこにいる」と感じさせてくれるところが魅力です。

声を担当している人物の正体と非公開理由

マリマリマリーの声優は、基本的に公表されていません。ただし、一部インタビューでは脚本担当の深見シンジさんとさかもと良助さんが、かなめやレイジなどの主要キャラクターを演じていると明かしています。

この「制作者自身が声を当てる」というスタイルは、作品への没入感を高める要素となっていますね。

非公開の理由については、「キャラを先に感じてほしい」という制作側の意図があると考えられます。

名前が先に出ることでキャラクター像が固定化してしまうのを避けるためです。

視聴者にとっても、“誰が演じているのか”より“どんな感情で話しているのか”に集中できるため、世界観を崩さない演出効果があります。

キャラ表現と演技スタイルの特徴

マリマリマリーの声の演出は、声優アニメのような誇張された表現ではなく、実際の会話に近い自然なトーンで構成されています。

セリフの間や息づかいまで計算されており、日常の中のリアルを引き出しているのが特徴です。

このリアリティが、キャラたちの「生きている感」を強調しています。

また、セリフのテンポ感や重ね方も独特で、脚本家のリズム感と編集者のセンスが一体となって生まれるリズムがあります。

「声優不明」でありながらも、確かな演技力と演出が感じられるのは、チーム全体がキャラクターに命を吹き込んでいるからでしょう。

マリマリマリーの世界観とデザイン哲学

80〜90年代のレトロポップな雰囲気

マリマリマリーのデザインには、80〜90年代のアニメやポップカルチャーの影響が色濃く表れています。例えば、淡いパステルカラーやデフォルメされたキャラクターラインなど、どこか懐かしい雰囲気が漂っていますよね。

これは、絵師のMORISAKI SHINYAさんが「らんま1/2」や「きまぐれオレンジロード」といった作品に親しんでいたことが背景にあるそうです。そのため、自然とレトロな感性が表現ににじみ出ています。

視聴者にとっては、子どもの頃に見たアニメを思い出すような“懐かしさ”が感じられ、若い世代には“新しいレトロ”として新鮮に映るのが魅力です。

色彩と音楽の融合による独自表現

映像全体のトーンはやさしく、音楽と色彩が見事に調和しています。

マリマリマリーのBGMにはシティポップの影響があり、淡い色調と組み合わさることで“エモくて切ない”世界観を形成しているんですね。

背景の色合いはピンクやブルーを基調にしており、キャラの感情や場面の空気を自然に表しています。

セリフが少ない場面でも色と音で感情を伝える演出は見事です。

こうした繊細な演出が、他のアニメ作品にはない独自性を生み出しています。

映像表現の完成度が高いことが、マリマリマリーが多くのファンに愛される理由の一つです。

なぜ若者に「エモい」と感じられるのか

マリマリマリーの作品は、笑いの中に切なさや懐かしさがあり、それがZ世代の“エモさ”に直結しています。無理に笑わせるのではなく、静かに心に残る余韻を大切にしているのが特徴です。

例えば、何気ない会話の中に「本音」が混ざる瞬間や、沈黙が意味を持つ場面など、現代の若者が共感するリアリティがあります。

言葉にしづらい気持ちをアニメで表現することで、視聴者に「わかる…」という感情を生み出しているんです。

この「エモさ」と「笑い」の絶妙なバランスこそが、マリマリマリーが時代を超えて支持される最大の理由といえるでしょう。

マリマリマリーの人気の理由とファンの声

SNSでの話題と拡散の流れ

マリマリマリーは、SNSを中心に自然な口コミで広まりました。YouTubeのショート動画やTikTokでの短尺コンテンツが拡散のきっかけとなり、若年層を中心に人気が急上昇しました。

特に、テンポの良い編集と共感できるセリフが「バズりやすい構成」になっているのが特徴です。

Twitter(現X)では、印象的なセリフやシーンを切り取った投稿が頻繁に拡散されています。

これにより、アニメを見たことがない人でも興味を持つきっかけが生まれ、ファン層が広がっていきました。

SNS発信を中心にファンダムを築き上げたマリマリマリーは、まさに現代型の“共感型アニメチャンネル”といえるでしょう。

ファンコミュニティの特徴

ファン層は10代〜30代を中心に、性別を問わず幅広いのが特徴です。

コメント欄では「キャラのセリフに共感した」「このテンポ感がクセになる」といった意見が多く見られます。

ファン同士で考察を共有したり、キャラクターのセリフを引用した二次創作も活発です。

また、ファンアート文化も根強く、イラストレーター同士が交流する場にもなっています。

InstagramやPixivでは、オリジナルの構図でキャラを描くファンが増えていますよ。

「見るだけで終わらない」「自分も参加できる」コンテンツとして愛されている点が、マリマリマリーの魅力の一つです。

今後の活動と展望への期待

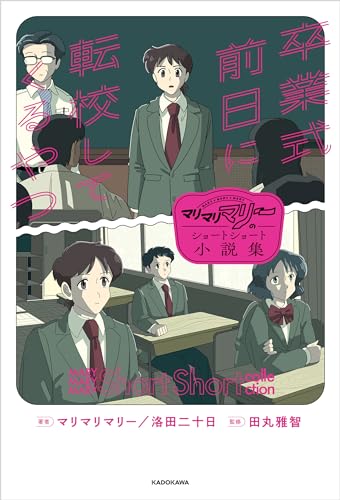

マリマリマリーは現在も新作動画を定期的に投稿しており、今後はコラボレーションやグッズ展開も期待されています。

特に、作品内キャラクターの人気が高まっていることから、イベントやボイスドラマなどの展開があるかもしれません。

制作メンバーのスキルの幅広さを考えると、アニメ以外のメディア展開も十分に可能性があります。

例えば、音楽・書籍・アート展など、マルチな表現でファンと繋がることも考えられますね。

「エモさ」と「笑い」の両立というテーマを軸に、マリマリマリーは今後も独自の世界観で多くの人を惹きつけていくことでしょう。

まとめ:マリマリマリーの魅力はチームの化学反応にあり

マリマリマリーは、放送作家・イラストレーター・編集者という異なる才能が融合して生まれた、唯一無二のアニメコントチャンネルです。

視聴者の心を掴む脚本構成、どこか懐かしい映像美、自然体の演技と声表現。

すべてが緻密に計算され、現代の若者が共感できる“エモさ”を見事に表現しています。

声優や制作の一部が非公開である点も、キャラクターの存在を純粋に感じ取ってもらうための演出であり、その姿勢が作品の完成度をさらに高めています。

キャラの中に生きる人間のリアルが、笑いと共感を生み出しているのです。

今後も、マリマリマリーはSNS世代の新しい表現方法として進化を続けるでしょう。

チームの持つ独特のバランス感覚とセンスが、次の世代にどんな感情を届けてくれるのか――その未来にも期待が高まります。

もしまだチャンネルを観たことがない方は、まずはYouTubeやTikTokで人気作品をチェックしてみてください。数分で“エモくてクスッと笑える”マリマリマリーの世界に引き込まれるはずです。